-

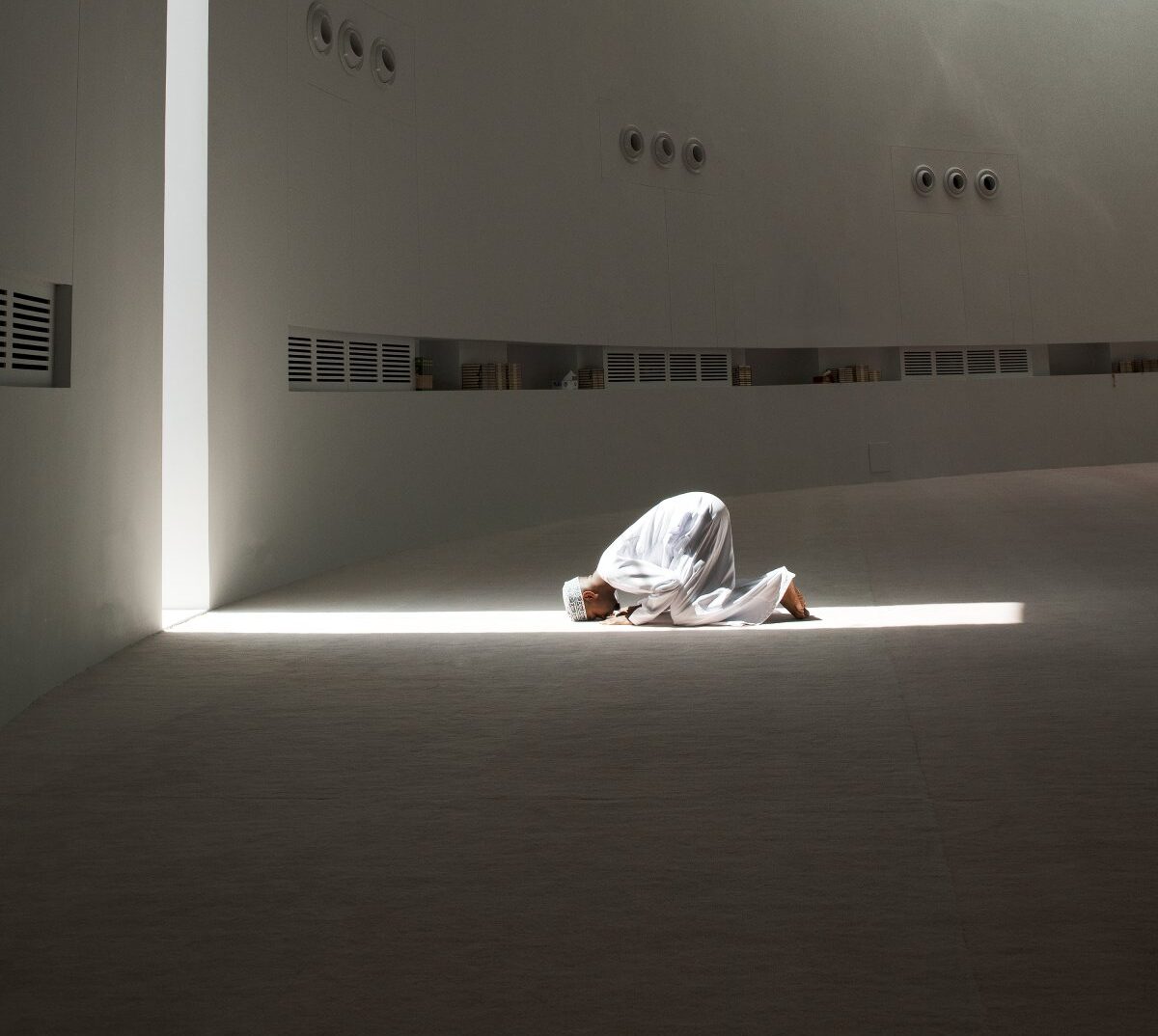

石油暴發國中的「文化綠洲」:從阿曼女生認識阿曼式簡樸美學

面向阿拉伯海的地置讓阿曼在中東國家中別樹一幟,長長的沿海線使其成為歷史悠久的航海帝國和全球互動中心,促進了與美索不達米亞、波斯、東亞以及非洲部分地區等文明的交流。區域貿易以及對不同信仰、文化、傳統和語言的接觸,建構了一種阿曼獨有對人際關係深懷敬意的文化。這種相互尊重與包容的理念, 成為當今阿曼社會的基石,而謙遜、善良與慷慨則深植於阿曼人的血脈。 Read more

-

中東Chill Guy是怎樣煉成的:向阿曼女生學習阿曼式低調哲學

儘管只有寥寥數次的見面,來自阿曼蘇丹國的Aisha為我們帶來了她親手製作的家鄉蛋糕與香草茶,還準備了遠自阿曼而來的乳香(Luban)作為禮物。比起以千言萬語誇獎自己的國家,Aisha Al Hashmi 用自己的行動印證了我們從書本或媒體中了解到的阿曼特質 —低調、友善且隨和。 Read more

-

阿曼的現代奴隸制:解救被困女性的WhatsApp群組

由家鄉非洲的馬拉威(Malawi)被帶到阿曼(Oman)後,Georgina(化名)開展了噩夢般的奴隸生活 — 一星期七日的長時間工作、強迫勞動、性剝削和虐待。她剛到那裡沒多久,老闆就強迫她和他發生性關係,並威脅說如果她說出去,就開槍打死她:「他會帶朋友來,然後他們會付錢給他。我受了重傷,每天擔驚受怕。」經歷了幾週的虐待後,32歲的Georgina勇敢地在Facebook上發文求助。 Read more

-

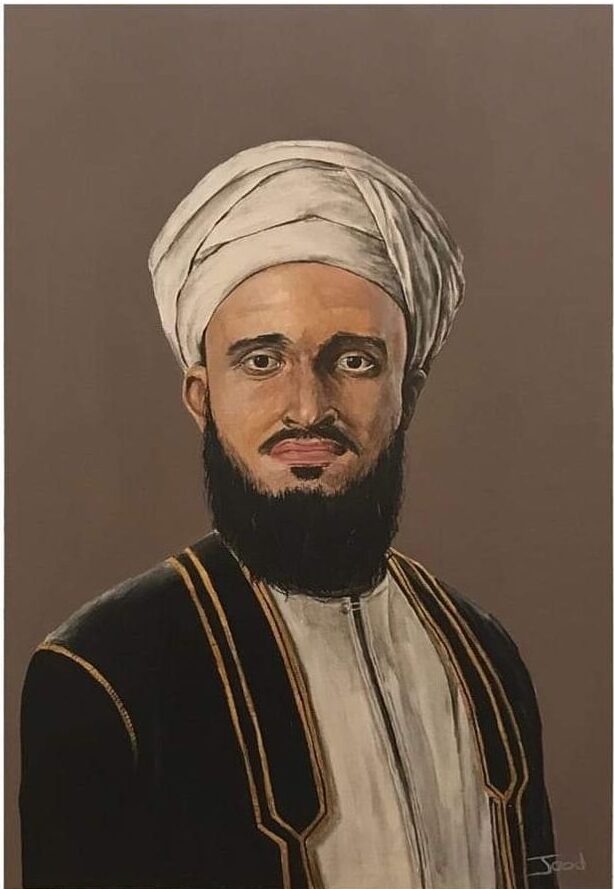

阿曼首份報章的創辦者:推動平等與變革的憂國詩人

2019年11月14日,聯合國教科文組織在第40屆大會上宣布將阿曼蘇丹國詩人Abu Muslim al-Bahlani,列入世界最具影響力人物之列,這是在他逝世一百週年之際所發佈。不論是這位詩人或他的國家,過往也許都沒有被放在聚光燈之下,然而他對波斯灣國家以至阿拉伯世界的貢獻是被公認為人類文化和歷史遺產,現在終於得到所配得的名譽。 Read more

-

與塞爾維亞少年談今天與未來的塞爾維亞

Marko Mladenović 來自塞爾維亞中部的一個小鎮 Cuprija,他的夢想是成為一位藝術家。雖然他現時只是一位高中生,但作為塞爾維亞人,他從小已經認識到國家獨有的包袱和機會、情感與表達。懷抱著這一切,他用藝術畫出他對塞爾維亞和愛與吶喊。 Read more

-

付出所有但被遺忘的剛果命

1908年剛果終於逃離利奧波德二世的毒手,被比利時政府重新收納為殖民地,但幸福的日子並沒有因此到臨剛果。身不由己、命不由人仍然是剛果人的現狀,剛果人早已對自己的國家失去控制。 Read more

-

揭露剛果橡膠園的柯達相機

1904年5月,深入剛果宣教的英國浸信會傳教士 Alice Seeley Harris 走出家中的門廊,一位正在哭泣的當地男子來訪,他走路搖搖晃晃,需要兩個人攙扶。男子向Alice 遞上一個芭蕉葉的包裹,看見數人驚惶和絕望的表情,Alice 比平常更小心地打開了它,裡面竟包裹著一隻小孩子的手和腳。 Read more

-

活在既小又「強」的國度:專訪盧森堡少女

盧森堡經常被形容為一個規模較小的國家,事實上,她的面積在全球193個國家中排行179,而全國人口亦只有66.86 萬(2023年)。真・盧森堡人人數不多,但我們很慶幸能聯繫上其中一位 —-現時正是碩士學生的 Léa Wagener,她的家族世世代代都生於長於盧森堡,見證了這個小國的變化。她的人生亦代表了不少盧森堡新一代的經歷和掙扎。 Read more

-

烏干達的Herstory:專訪烏干達女性組織Because of Her Uganda

要倡導性別平等,烏干達女性組織Because of Her Uganda認爲,關鍵在於讓女性的故事被看見。「 世界上的女性歷史並沒有得到很好的記錄或關注。烏干達的歷史上有關女性有許多空白,我們不知道誰是第一位女權運動家,也不知道誰是第一位進入政府的女性,但這些都是我們必須瞭解的。」該組織的創辦人Keshia Kenyangi和Uwera Portia在與Stories Not Far的視頻對話中說。 Read more

導覽世界各地

主題

Stories Not Far

2023年1月正式出版的媒體,目標為各地的中文讀者帶來世界各地的真實《故事》,讓讀者看見異地人對生命的《多元》回應,並且不分地域,人與人之間相通的《普世》體會。