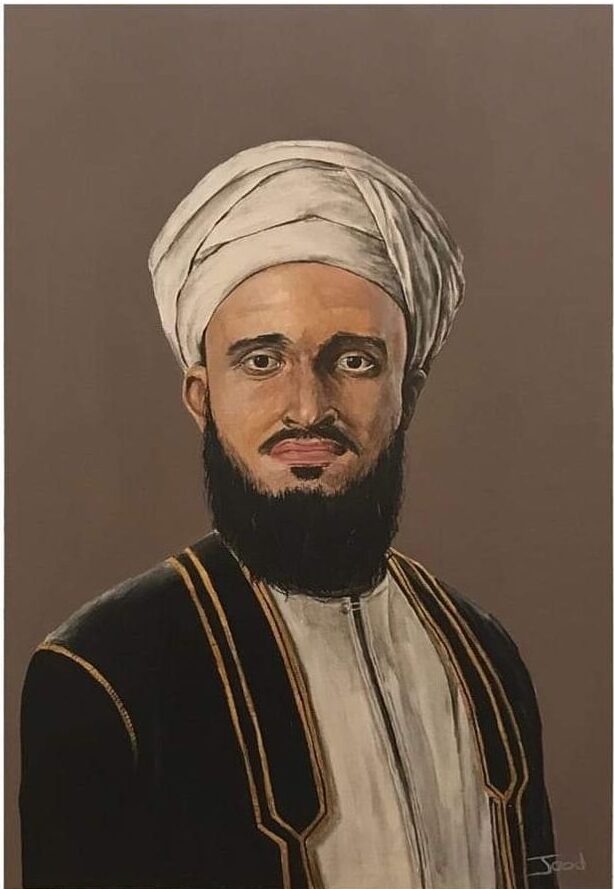

2019年11月14日,聯合國教科文組織在第40屆大會上宣布將阿曼蘇丹國詩人Abu Muslim al-Bahlani,列入世界最具影響力人物之列,這是在他逝世一百週年之際所發佈。不論是這位詩人或他的國家,過往也許都沒有被放在聚光燈之下,然而他對波斯灣國家以至阿拉伯世界的貢獻是被公認為人類文化和歷史遺產,現在終於得到所配得的名譽。

直到近代,阿曼仍被視為中東的隱士。這個國家位於阿拉伯世界最西端,以被稱為「空曠的四分之一」(The Empty Quarter)的魯卜哈利沙漠與其他阿拉伯國家隔絕。其政治和文化立場——建設和平、不干涉國際衝突——自阿拉伯的黃金世紀以來始終如一,然而阿曼亦代表著原始阿拉伯部落以及鄰國印度及東非阿曼領地的文化融合點, Al-Bahlani的成長和思想正正是從其多樣性所孕育出來。

Al-Bahlani於1860年出生於阿曼蘇丹國的馬赫拉姆山谷。當時,該國沒有公民教育或公立學校,因此Al-Bahlani 早期是透過研讀《古蘭經》和伊斯蘭教法(al-Fiqh)來學習基本的讀寫技能、阿拉伯語文法以及宗教理解和法學,並自學成才。師從著名的伊斯蘭學者在當時被視為至關重要,Al-Bahlani的優良表現使他得以跟隨多位在伊斯蘭世界中享有盛譽的老師,為他的伊斯蘭理解建立札實的基礎。

到他二十歲時,他的父親父親被任命為當時阿曼領地Zanzibar的法官,他亦跟隨前往。當時蘇丹(Sultan)Barghash bin Said在位,這位蘇丹推行了多項先進的改革,包括建造道路、發展水利基礎設施和電報通訊。此外,他統治時期最前衛的舉措更有廢除奴隸貿易和關閉了奴隸市場。往後 Al-Bahlani 人生大部分時間都在Zanzibar渡過,並在改革派蘇丹的管治下,開始建立和推動影響他一生的艾巴德派(Ibadism)思想。

艾巴德派(Ibadism)是Kharijite派的一個溫和分支,而Kharijites 則是伊斯蘭教早期的一個激進派別,也被稱為「脫離者」或「離開者」。他們因為政治和宗教爭端而從主流穆斯林社區中獨立出來,並反抗伊斯蘭的統治者。艾巴德派其獨特之處在於強烈反對暴力,並注重社會力量和倫理治理。在政治上,艾巴德派主張建立一個由民選的、宗教正直的領袖領導國家,而非擁有絕對權力或世襲統治的領袖。他們亦允許人們反抗不公正的統治者。

艾巴德派信條也拒絕部落精英主義,相信公正的領導者可以來自任何背景,甚至一個埃塞俄比亞奴隸也有權利可以以德行成為領袖。阿拉伯學者一般將艾巴德派描述為最民主、最具革命性和最具社會主義意識的派別,大多數追隨者都夢想著在平等和公義問題上達到改變,並積極參與公共事務。

同時間在17世紀末,英國開始透過條約、貿易和政治聯盟介入阿曼事務,主要目的是為了保護其通往印度的貿易路線,並阻止法國等其他歐洲列強進入該地區。當時,擁有強大海軍的阿曼與英國建立友好關係,以鞏固其在印度洋的利益。儘管英國沒有正式統治過阿曼,但它在塑造阿曼的政治和經濟造成重大影響,以維護和平之名謀取自身利益。

而Al-Bahlani 所身處的Zanzibar,正正是阿曼和英國兩大勢力的角力之處。自1859年以來,由於當地王朝衝突和英國的仲裁,Zanzibar已在法律上脫離阿曼。此外,從英國得利的阿曼沿海地區蘇丹開始對內陸農民出售的產品徵收高額稅款,這不僅造成了阿曼內地(當時為伊瑪目國)的飢荒和扼殺,更帶來可怕的經濟停滯和政治解體。阿拉伯歷史學家曾寫道,幾個世紀以來在阿曼生活和貿易的印度商人被迫放棄他們的生活。

當時許多阿拉伯人選擇依附英國,既是為了政治和經濟利益,亦認為這是為阿拉伯國家帶來統一的方法,然而從歷史看來,這實際上導致了阿拉伯國家的分裂。而Al-Bahlani 則認為,他的國家的唯一出路是實踐艾巴德派和遵循伊斯蘭教法,並實現統一阿曼並復興。

Al-Bahlani 畢生主要以詩人身份聞名,寫作風格巧妙地融合了阿拉伯語、東非的斯瓦希里语和《古蘭經》的獨特語言風格。其詩歌的特別之處在於他既關心今生,也關注來世。過往在禁慾主義(「zuhd」)的文體中,詩人大多以拒絕今生,並專注於彼岸世界為主體創作。然而,Al-Bahlani 的詩歌卻不停止描繪他想要建立的國家,並呼籲世界各地的穆斯林將伊斯蘭國家從侵略者的手中解放出來。

1911年,Al-Bahlani 出版一份名為《Al-Najah》(意為「成功」)的報紙,這標誌著阿曼新聞業的歷史性開端。這份週報由Al-Bahlani 和他的同行Ahmed bin Hamoud al-Harthi 和Sheikh Ahmed bin Seif al-Harudi 創辦。該報涵蓋社會、阿拉伯地區、世界政治和文學等議題,報導亦包括在阿曼國內和國外的時事。在1913年,他們曾經發表文章呼籲援助在災難中的阿曼人和鼓勵紅新月會(the Society of the Red Crescent)的工作。該報的座右銘引用了《古蘭經》的說話:「我只想改變我力所能及的事情(In uriidu illa al-islaah ma stat’u)」以及「成功認識耐心和勤奮」 (an–nadjaah)。

不久,在新主編的領導下,該報開始報導更多當地政治議題,其中更公開批評英國在中東和非洲地區的政策,引起了該地區英國總督的注意。其敢言和批判權勢的作風終於讓報章在壓力下於1914年停刊,主編更被流放到印度。然而,該主編以及曾經在《Al-Najah》工作的編輯們接繼創辦並發展了自己的阿曼期刊,他們都受到了Al-Bahlani 的影響,並秉承了他的進取精神。

就在Al-Bahlani 決定離開Zanzibar,返回阿曼故土之際,他在1920年去世,並在他去世前不久收到他所支持的伊瑪目國領袖被來自沿海地區的敵對僱傭兵殺害的消息,一切彷彿不盡人意、畢生努力未獲回報。即使如此,這位詩人仍設法將一篇由400節詩句組成的史詩性詩歌《劍與信仰的壯舉》(“al-fath wal–rydwaan fis sayf wal imaan”)寄給伊瑪目領袖,以鼓舞他們渡過艱難時期,他卻不知道在往後歷史中這將成為了他最著名的作品。他的創作遺產推動了阿曼民族文學的發展,賦予其美學內涵,並為當時的社會問題促進了政治和社會解決方案。

正如他的期刊座右銘,Al-Bahlani 一生用盡他的才能和影響力,以各種方式為阿曼帶來改變和進步。他成為阿曼新聞事業的先河,培養了整整一代國家期刊雜誌的編輯和記者。他筆下的平民抒情詩充滿變革精神,在加強公共福利、抵抗世俗蘇丹權力和歐洲殖民政策上發揮了重要的歷史作用。這位不為世界認識的詩人為分裂的阿曼社會奠定了基石,並強化了阿拉伯世界對於公民權的重視和思考,影響歷久不衰。